♠ 봉은사 영산전(靈山殿)

▲ 대웅전 3층석탑과 허공을 장악한 오색 연등의 물결 |

천하에서 가장 비싼 땅이라는 서울 강남(江南), 그 콧대 높은 강남 한복판에 자리하여 강남의

좋은

기운을 먹고 자란 봉은사는 794년에 연회국사(緣會國師)가 창건했다는 견성사(見性寺)를

그 시작으로 삼고 있다.

허나 창건 이후 700년 이상 이렇다할 바퀴자국이 남아있지 않으며, 본격적인 사적(事蹟)도 15

세기 후반부터 등장을 한다. 게다가 1334년에 조성된 청동은입사향완(靑銅銀入絲香椀)이 절에

서 가장 늙은 유물이라 창건 시기에 심히 의구심을 품게 만든다. 하여 고려 초나 중기에

창건

되었을 가능성이 크다.

원래 봉은사는 성종의 능인 선릉(宣陵) 동쪽에 있었다. 1498년 성종의 왕후인 정현왕후(貞顯

王后)는 견성사를 선릉의 원찰(願刹)로 삼아 크게 중창했으며, 이때 왕실의 은혜를 받든다는

의미로 절 이름을 봉은사로 갈았다. (명종 때 이름을 갈았다는 이야기도 있음)

1501년 연산군(燕山君)은 절에 왕패(王牌)를 하사했으며, 중종(中宗)의 3번째 왕후로 불교에

호의적이었던 문정왕후(文定王后) 윤씨는 정난정(鄭蘭貞)의 소개로 보우선사(普雨禪師)와 친

분이 두터워졌다. 하여 그가 머물던 봉은사는 크게 혜택을 보게 된다.

윤씨는 1550년 봉은사를 선종 수사찰로 삼았으며, 연산군 때 중단되었다가 중종 때 폐지되었

던 승과(僧科, 승려를 뽑는 시험)를 부활시켜 봉은사에서 시험을 보게 했다. 하여 1552년 1월

그 첫 시험이

치러졌는데, 보우가 감독관을 맡았으며, 먼저 예비합격자 400명을 뽑고

최종 33

명을 가려서 도첩(度牒)을 내렸다. 즉 국가 공인 승려의 자격을 준 것이다. 그해 4월에는 그

유명한 서산대사(西山大師)가 합격했으며, 1562년에는 사명대사(四溟大師)가 이곳을

통해 세

상에 데뷔했다.

문정왕후는 중종의 능인 정릉 옆에 묻히고 싶은 욕심에 1562년 봉은사 자리에 정릉을 옮겼다.

대신 봉은사를 현 자리로 옮겨 크게 중창했는데, 이때 도감(都監)을 설치해 20여 동의

건물을

지으니 그 규모가 경산제찰(京山諸刹)의 으뜸이었다고 전한다. 1563년에는 순회세자(順懷世子

)의 사패를 봉안하고자 강선전(降仙殿)을 세웠다.

1592년 임진왜란 때 절 상당수가 파괴되었으며, 1612년에 벽암선사(碧巖禪師)가 중수를 했다.

1636년 12월 병자호란이 터지자 인조(仁祖)와 그의 떨거지들은 얼어붙은 한강을 건너 봉은사

옆을 지나 남한산성(南漢山城)으로 급히 줄행랑을 쳤는데, 청나라군이 그 길을 따라오면서 절

은

완전

쑥대밭이 되고 만다.

1637년 승려 선화(禪華)와 경림(敬林) 등이 절을 일으켜 세웠으나 1665년 화재로 건물 상당수

가 잿더미가 되었으며, 1692년 선릉과 정릉에 참배하러 갔던 숙종이 봉은사 중창 현장을 직접

둘러보고 재물을 내려 공사를 도왔다. 1702년에는 전백(錢帛)을 하사해 중건을 마무리 지었으

나

절의 규모는 문정왕후 시절보다 많이 떨어졌다.

1720년에는 450근의 범종을 주조하여 범종각(梵鍾閣)에 걸었으며, 1777년에는 삼장탱과 시왕

탱, 사자상 등을 조성하고 석가여래상 등을 개금했다. 1790년 정조는 봉은사를

비롯한 서울

주변의 5개 사찰을 규정소(糾正所)로 지정해 전국의 사찰을 관리케 했는데 봉은사는 강원도

지역의 사찰을 담당했다.

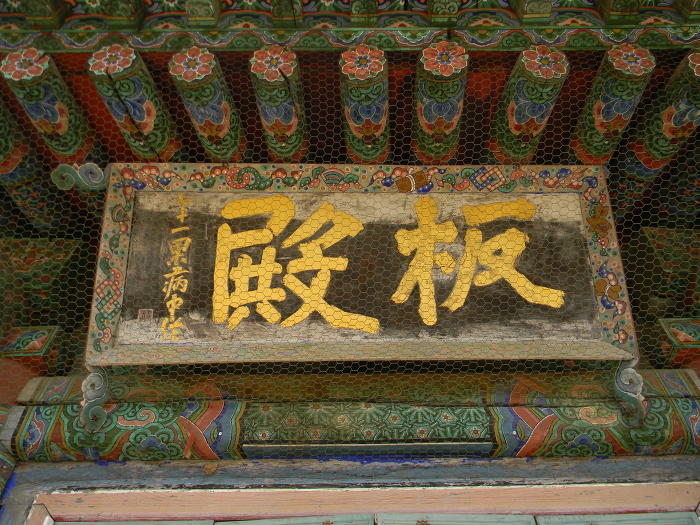

1855년 남호영기(南湖永奇)는 화엄경판을 판각하고자 인허성유(印虛性維)와 제월보성(霽月寶

性), 쌍월성활(雙月性闊) 등과 봉은사에 간경소를 세웠다. 왕실의 내탕금(內帑金)과 사대부(

士大夫)들의 전폭적인 지원을 받아 1856년 화엄경 80권 3,479판의 경판을 만들었으며, 그 경

판을 보관하고자 판전을 지었다. 이때 화엄경 외에 별행록 1권, 천태삼은시집도 등이 간행되

었으며 봉은사에 머물던 추사 김정희(金正喜)가 친히 판전 현판을 썼다.

1902년 조정은 대한사찰령을 제정하여 봉은사를 비롯한 전국 14개 사찰을 수사찰로 삼았으며,

1911년 조선총독부는 사찰령(寺刹令)을 반포하여 봉은사를 전국 31본산(本山)의

하나로 삼아

서울, 경기도 지역 78개 사찰을 관할케 하였다. 그 31본산 중 1번째로 꼽히는 절이 되어 '선

종갑찰대본사 봉은사(禪宗甲刹大本山 奉恩寺)'를 내세웠으며, 서산-사명-벽암으로 계승되는

법맥을 강조했다.

1912년 청호(晴湖)가 주지가 되었는데, 절 부근 황무지를 개간해 20만 평에 토지를 확보하여

절의 몸집을 크게 불렸다. 그리고 1925년 그 유명한 을축년 대홍수가 발생하여 한강이 범람하

자

그는 승려와 신도들을 모아 직접 배를 띄워 708명의 사람을 구했으며, 절의 재물을 풀어

이재민을 구호했다. 그의 도움을 받았던 한강변 사람들은 수해구제공덕비를 세워 청호의 공덕

을 기렸고, 당시 지도층 인사들이 이를 기리는 시화를 모아 불괴비첩(不壞碑帖)을 만들기도

했다.

1939년 불의의 대화재로 판전을 제외한 모든 건물이 싹 날라가고 말았다. 하여 1941년 태욱(

泰旭)이 중창했으며, 1950년 6.25전쟁 때 건물 상당수가 또 날라가는 피해를 입었다.

6.25전쟁이 끝나자 조금씩 절을 일으켜 세웠으며, 불교정화운동으로 통합종단 조계종이 출범

하자 봉은사는 그 밑으로 들어갔다. 1964년 대학생 수도원이 세워졌으며, 1972년 동국역경원

을 세워 대장경을 우리말로 번역하는 프로젝트를 진행했다.

1970년대까지만 해도 이곳은 산과 밭에 둘러싸인 완연한 시골로 뚝섬에서 나룻배를 타고 접근

했다. 절을 둘러싼 산은 수도산이라 불렸으며, 그 시절에는 산사의 내음이 진했다. 허나 개발

의 칼질이 강남과 영동(영등포 동쪽에 있다고 해서 영동이라 불림) 지역에 요란하게 칼춤을

추면서 강남이란 거대한 도시가 닦여졌고, 그로 인해 뜻하지 않게 도시 속의 별천지이자 외로

운 공간이 되어버렸다.

하지만 강남 졸부들과 강남권, 잠실권으로 유입된 사람들이 봉은사의 고객이 되면서 절의 규

모는 더욱 커져갔고 이제는 서울 굴지의 사찰이 되었다.

넓은 경내에는 대웅전과 선불당, 영산전, 판전, 북극보전, 법왕루 등 20동이 넘는 건물이 있

으며 1996년에 세워진 거대한 미륵대불이 있다. 소장문화유산으로는 국가 보물인 목조석가여

래삼불좌상과 청동은입사향완<현재 조계사 불교중앙박물관에 있음>이 있으며, 선불당과 괘불

도 등 20여 점의 지방문화재를

지니고 있다. 그 외에 조선 후기에 만들어진 불상과 보살상,

경판, 탱화 등이 수십 점 전하고 있으며, 5월에 1달 정도 연등 전시회를

열고 있다. 또한 다

른 절과 달리 괘불을 종종 개방하고 있어 괘불을 만날 확률이 조금은 높다.

봉은사는 이렇듯 조선 왕실의 오랜 원찰로 번영을 누렸으며, 왜정 때는 31본산의 하나로, 현

대에 들어서는 강남 개발의 후광으로 끊임없이 전성기를 이어가고 있다. 난개발로 인해 도시

에 꼼짝없이 갇힌 신세가 되었으나 경내 뒷쪽인 북극보전과 영산전 구역은 숲에 묻혀있어 산

사의 내음이 조금은 남아있으며, 문화유산이 많아서 고색의 향기도 무지하게 짙다.

또한 강남 번화가 속의 상큼한 오아시스 같은 곳으로 서울 지역 고찰(古刹)의 대표급으로 명

성을 누리고 있으며, 절의 새로운 샘물인 템플스테이 프로그램을 운영하고 있다.

* 봉은사 소재지 : 서울특별시 강남구 삼성동 73 (봉은사로 531, ☎

02-3218-4800)

* 봉은사 홈페이지(템플스테이 포함)는 ☞

이곳을 흔쾌히 클릭한다. |

▲ 경내 북쪽 숲속에 자리한 영산전 |

|

봉은사의 법당(法堂)인 대웅전 뒷쪽 언덕에는

숲이 짙게 우거져 있다. 봉은사가 '수도산 봉은

사'를 칭하고 있으니 그 언덕은 자연히 수도산이 된다. 강남 개발 이전에는 숲에 완전히 감싸

인 산사였으나 개발의 칼질이 강남과 영동에

한바탕 춤을 춘 이후에는 동/서/남 3면이 싹 회

색빛 도시가 되었고, 경내 북쪽에만 숲이 일부 남아 이름도 희미해진 수도산의 이름값을 하고

있을 뿐이다. 그

숲도 봉은사가 미륵대불과 여러 건물을 심으면서 추가로 깎여나갔고, 숲 너

머에는 종로구 북촌(北村)에서 넘어온 경기고등학교가 넓게 자리를 닦아서 숲의 면적은 별로

되지 않는다.

그 숲에는 영산전과 북극보전이 숨바꼭질을 하고 있는데, 이들은 대웅전, 판전과 더불어 경내

에서 문화유산을 많이 간직한 보물 창고이다. 그들을 둘러봐야 봉은사 답사를 알차게 살찌울

수가 있으며, 나중에 저승에 가서도 꾸중을 듣지 않을 것이다.

숲속 동쪽에 자리한

영산전은 정면 3칸, 측면 2칸의 맞배지붕 집으로 석가여래와 그의 열성제

자인 16나한(十六羅漢)의 거처이다. 1939년 대화재 때 무너진 것을 1942년에 다시 세웠으며,

이 조그만 건물에 목16나한상, 목삼존불상, 영산회상도, 16나한도, 사자도, 신중도 등의 지방

문화재가 들어있어 고색의 향기가 아주 깊다. 특히 이곳 나한은 영험이 있다고 하여 기도 수

요가

상당하다. |

|

▲ 영산전 목삼존불상 - 서울 유형문화유산

영산전 영산회상도 - 서울 유형문화유산 |

|

영산전의 주인장인 목삼존불상은 금동색 피부의 석가여래를 중심으로 그의 1급 제자인 가섭존

자(迦葉尊者)와 아난존자(阿難尊者)로 이루어져 있다.

특별히 방석에 앉아있는 석가여래상은 덩치에서 꽤 풍만함이 느껴지는데 무릎 폭은 체구에

비

하여

상당히 좁아 만들다가 만 기분이다. 검은 머리에는 무견정상(無見頂相)이 두툼히 솟아있

으며, 머리칼은 나발이다. 얼굴에는 엷게 미소가 드리워져 중생들을 위로하고 있으며, 입술은

작고 코는 오똑하게 솟았다. 그리고 두 귀는 어깨까지 닿아 무슨 소원이든 잘 들어줄 것 같다.

어깨는 둥글고 대의는 우견편단식으로 오른쪽 어깨를 감싼 대의 자락이 허리 안으로 들어가는

형태의 변형식 우견편단 착의법을 나타내고 있다. 가슴에는 군의의 윗부분이 드러나고

양쪽

무릎에는 부채꼴로 옷주름이 새겨져 있는데 매우 도식화되었다. 오른손은 촉지인처럼 아래로

내리고 있고 별도로 제작해 손목에 끼워 넣은 왼손은 무릎 위에 올려 손가락을 약간 구부려

엄지와 중지를 맞대고 있는데, 오른손은 아래로 내렸다. 이런 수인(手印)은 조각승 무염이 만

든 영광 불갑사(佛甲寺, ☞

관련글

보기) 대웅전의 목조삼세불좌상의 본존 석가여래상(1635년

)을 비롯한 조선 후기

석가여래상에서 자주 나타난다.

목삼존불 뒤에 걸린 후불탱(영산회상도)에 1895년에 석가여래상을 개금했다는 내용이 있어 적

어도

19세기 중반이나 후반에 조성되었음을 알려주고 있다.

석가여래상 좌우에는 원래대로라면 아난존자와 가섭존자가 있어야 되나 가는 날이 쉬는 날이

라고

치유를 위해 자리를 모두 비운 상태였다. 그 치유가 길어지자 투명판에 그들의 사진을

실물 크기로 붙여놓아 그 빈 자리를 임시로 채우고 있다.

목삼존불의 후불탱인 영산회상도는 1895년에 조성된 것으로 이때 목삼존불이 개금되었고, 나

한도 4폭, 사자도 1폭 등 영산전의 주요 식구들이 새로 옷을 입거나 만들어졌다. 후불탱은 세

로 114.8cm, 가로 196.5cm 크기로 석가여래와 6보살, 제자, 사천왕, 금강신 등을

배치했는데,

인물들은 3열로 가지런하게 배열하여 화면을 꽉 채웠다. 석가여래는 이중륜광(二重輪光)의 특

별한 광배를 지니고 나지막한 수미대좌 위의 연화좌(蓮花座)에 결가부좌(結跏趺坐)했는데, 정

상계주 위로 여러 갈래의 빛이 위로 뻗어나가고 있다.

나발의 머리는 위가 뾰족하며, 얼굴은 둥근 편으로 이마 부분이 다소 넓고 턱 아래 부분이 좁

아져서 원만한 상호를 보여주고 있고, 가늘고 긴 눈썹과 눈, 코, 입 등이 작게 묘사되었다.

어깨는 넓으며, 적당한 볼륨과 안정감있는 비례로 균형을 이루고 있다. 착의법은 우견편단으

로 드러난 오른쪽 어깨 위에 대의(大衣) 자락을 살짝 덮고 있는데 대의 가장자리에는 아름다

운 연화문이 화려하게 깃들여져 있다. 가슴은 넓게 드러나 있고, 평행하게 처리된 군의(裙衣)

윗부분에도 꽃무늬가 있다.

수인은 오른손은 가슴 앞에 대고 손가락을 마주잡고 있으며 왼손은 첫째와 셋째 손가락을 맞

잡고 길상좌(吉祥坐)를 취한 오른쪽 발목 위에 대었다. 석가여래가 그 흔한 항마촉지인(降魔

觸地印)이 아닌 아미타구품인(阿彌陀九品印)을 취하고 있는데, 이는 국립현충원에 있는 호국

지장사(☞

관련글 보기) 아미타후불탱(1870년)과 보문동 미타사(彌陀寺, ☞

관련글

보기) 아

미타후불탱(1873년)의 초본을 그대로

참고한 것으로 여겨진다.

석가여래 옆에는 제자와 보살, 사천왕, 금강신(金剛神) 등이 빼곡히 배치되어 있다. 제일 위

에는 제자(나한)들이 좌우로 서있는데 얼핏 보면 14명처럼 보이나 그림 가장자리의 2명은 8금

강

중 2구를 표현한 것으로 나한은 총 12명이다. 나한은 젊은 사미승부터 늙은

비구까지 다양

하며, 상반신 밖에 묘사되지 않아 형태를 자세히 알기는 어렵지만 붉은색의 장삼을 입고 합장

을

하거나 병, 좌고 등을 들고 있다.

석가여래 신광(身光) 좌우에는 6보살이 본존을 향하여 나란히 서있다. 석가여래 바로 옆의 보

살은

문수보살과 보현보살로 여겨지며, 그 옆에는 각각 아미타불과 정병이 그려진 보관을 쓴

관세음보살과 대세지보살이 그려져 있다. 그리고 가장자리의 보살들은 지물이 명확하지 않아

정체가 아리송하나 '법화경(法華經)'에서 석가여래의 설법을 듣고자 모인 보살 중 2구를 표현

한 것으로

보인다. 보살은 모두 녹색의 두광(頭光)을 지니고 붉은 색의 화려한 보관(寶冠)을

쓰고

있으며, 관세음보살이 백련이 꽂힌 정병을 들고 있는 것을 제외하고는 모두 합장을 하고

있다.

사천왕은 밑부분 양쪽에 2구씩 큼직하게 묘사되어 있다. 그들 모두

금색의 탁자 위에 앉아있

는 자세를 취하고 있는데, 향우측의 천왕은 비파와 검, 향좌측의 천왕은 당(幢)과 탑, 용과

여의주를 각각 들고 있다. 다른 권속들이 매우 정적인 모습을 하고

있는데 비해 사천왕은 과

장될 정도로 몸을 굽히거나 다리를 벌리고 있어 정적인 화면에 생기를 불어넣고 있지만 천의

의 휘날림이 번잡하다.

전체적으로 많은 인물을 집어넣으면서도 위로 갈수록 인물의 크기를 작게 했으며, 채색은 녹

색과 적색이 주조색을 이루고 있고, 청색과 살색, 흰색이 황색, 금니, 금박 등과 어우러져 있

다. 보살의 두광과 붉은 천의로 인해 다소 어두운 느낌이 드나 석가여래의 신광 내부를 옅은

황색으로 칠하고 사천왕이 앉아있는 탁자와 갑옷 일부, 무기 등에 금니를 사용해 화려하면서

도

장식적인 느낌이 든다. 필선은 철선묘를 사용하여 곧고 강한 편이며, 사천왕의 얼굴에 음

영법을 사용하고 수염 하나하나를 세밀하게 묘사하는 등 정성을 기울인 흔적이 짙다.

화주인 해옹 자선(海翁 慈船)과 청신녀(淸信女) 금원상행(金圓相行), 상궁(尙宮) 김청정화(金

淸淨花), 이대각화(李大覺花) 등이 사망한 은사인 춘담 세은(春潭 世恩)과 남편 김재룡(金在

龍), 상궁 유최□화(劉最□花) 등의 극락왕생을 위해 시주하여 금어 덕월응륜(德月應崙), 편

수(片手) 상규(尙奎), 선명(善明), 완근(玩根) 등이 그렸다.

|

|

▲ 영산전 신중도 - 서울 문화유산자료 |

|

영산전 신중도는

1895년에 조성되었다. 호법신들의 무리를 그린 신중도(신중탱)는 보통 법당

에 두기 마련이나 이곳은 영산전과 판전에도 신중도를 두었다. 그만큼 그들의 존재감과 기대

감이 대웅전 못지 않게 크기 때문이다. (영산전 16나한은 영험하다고 하여 기도 수요가 많음)

이 신중도는 세로 121.8cm, 가로

166.5cm 규모로 편수(片手) 상규(尙奎), 금어 범화(梵華)와

상선(尙先), 운조(芸祚) 등이 그렸다.

새 날개형의 투구를 쓴 위태천(韋太天)을 그림 중앙에 두고 좌우에 범천(梵天)과 제석천(帝釋

天), 좌우로 일궁천자(日宮天子)와 월궁천자(月宮天子) 및 천부중(天部衆)을

배치했으며 밑에

는 칼을 든 신장 6구를 크게 묘사해 전체적으로 위태천을 위시한 천룡팔부가 중심이 된 구도

이다. 위태천은 금색의 화려한 조익형(鳥翼形) 투구를 쓰고 두 손으로 가슴 앞에 무기를 받쳐

들고 있는데, 동안(童顔)의 얼굴은 턱에 유난히 살이 많아 비대해 보인다.

위태천 좌우의 범천과 제석천은 보관을 쓰고 붉은 옷을 입었는데 두 손을 모아 위태천을 향해

있으며, 범천과 제석천 옆에는 일월이 표시된 관을 쓴 일궁천자와 월궁천자 및 동자, 천녀

등

이 표현되었다.

하단에 일렬로 서있는

8구의 신장은 입을 꾹 다물고 두 손으로 칼을 움켜쥔 채 당당한 자세로

서있다. 붉은색의 옷을 입고 머리에는 관과 투구, 두건 등을 쓴 모습이 다양하게 묘사되었으

나 건장하면서도 장대한 상체에 비하여 하체는 좀 빈약해 보인다.

적색이 주조색으로 사용되었으며 녹색과 청색, 흰색, 육색, 황색 등을 함께 사용하였다. 특히

옷과 무기 등에 청색 사용이 많아 격조가 떨어져

보이며, 갑옷과 투구. 무기에 부분적으로

금

색을 칠해 화려한 느낌을 준다. 이 그림을 그린 상규와 범화는 19세기말~20세기

초에 청룡사

불사에도 참여한 전력이 있다. |

|

▲ 영산전 사자도(使者圖) - 서울 문화유산자료 |

|

사자도는 동물의 왕국의

사자를 그린 것이 아니라 인왕(仁王) 2인과 사자(使者) 2명 등 4명이

전부인 단출한 그림이다. 하여 정신없이 그려진 신중도, 영산회상도와 달리 눈과 머리의 부담

이 그나마 적다.

이 그림은 1895년에 조성된 것으로 자선(慈船)을 화주로 하여 금어편수(金魚片手) 상규, 창엽

(瑲曄), 재겸(在謙), 재협(在冾) 등이 그렸다. 세로 113.5cm, 가로 83cm 규모로 황색의 채운(

彩雲)을 배경으로 위쪽에 인왕 하나, 아래쪽에 인왕과 사자 둘을 그렸는데, 인왕은 모두 상반

신을 벗고 합장인을 선보이며 왼쪽을 향하고 있다.

위쪽 인왕은 머리에 치포관(緇布冠) 같은 것을 쓰고 있으며 입 밖으로 날카로운 송곳니가 솟

아있고, 아래쪽 인왕은 머리에 간단한 장식을 두르고 입을 굳게 다문 채 합장하였다. 사자는

머리에 토끼귀처럼 생긴 양각(兩脚)이 높게 솟은 익선관(翼善冠) 같은 것을 쓰고 갑옷을 입은

채 허리에는 칼을 차고 두 손으로 번을 잡고 있는데, 두 상이 거의 동일한 모습이라 같은 본

을 사용하여 그린 것으로 보인다. 두 사자는 감재사자(監齋使者)와 직부사자(直符使者)로 여

겨지는데, 사자들은 보통 말과 함께 서 있는 모습으로 그려지나 여기서는 인왕과 함께 그려진

점이 특징적이다.

황색의 채운 뒤로 청색의 하늘이 그려져 있으며, 붉은색과 녹색, 흰색, 황색 등이 주로 사용

되었는데, 도식적인 채운의 표현에 비하여 인물 표현은 섬세하면서도 세필에 의한 묘사가 돋

보여 대조를 이룬다. 특히 사자도란 탱화는 천하에 별로 없는 존재라 그 가치가 높다. |

|

|

|

▲ 영산전 목16나한상 - 서울 유형문화유산

▲

16나한도 - 서울 유형문화유산 |

|

목삼존불 좌우로는 16나한상과 그들을 머금은 16나한도가 걸려있다. 16나한상은 1895년에 조

성된 것으로 조성시기를 알려주는 착한 16나한상이라 조선시대 16나한상 연구에 좋은 자료가

되어준다. 게다가 그들은 조각 수준이 높기로 명성이 높으며 영험까지 있다고 한다. 그들 16

구 중 4구는 어느 세월이 잡아갔는지 사라진 것을 새로 만들어 넣었는데, 그 4구를 뺀 12구가

지방문화재의 지위를 가지고 있다.

하지만 목삼존불의 좌우 협시상과 함께 치료를 위해 멀리 출타를 한 상태라 자리에는 없었다.

그래서 투명판에

그들의 실물 사진을 붙여 그들의 자리를 대신하고 있다. 하여 16나한상의 대

한 설명은 쿨하게 빼겠다.

16나한도는 1895년에 조성된 것으로 4폭으로 나누어 1폭에 나한존자 4명씩을 배치했다. 허나

이중 10, 11, 13, 15존자도가 사라져 1955년에 만봉(萬峰)과 석성(碩成)이 새로 그렸다. (새

로 그린 4개의 나한도는 지방문화재에서 제외됨) 원래 16나한도는 향우측에 홀수 존자(尊者),

향좌측에 짝수 존자를 배치하는 것이 보통이나 사라진 부분을 채워 넣는 과정에서 순서가 아

주 뒤죽박죽이 되어 향우측 중앙에서 입구 쪽으로 제16, 1, 12, 14존자도, 제9존자와 새로 그

린 3개의 존자도, 향좌측 중앙에서 입구 쪽으로 제2, 4, 6, 8존자도, 제7, 5, 3존자와 새로

그린 존자도가 배치되어 있다.

각 나한도 왼쪽 상단에는 존자의 이름이 적혀있으며, 제3존자와 제4존자, 16존자 밑, 그리고

5존자와 7존자 사이 등 4곳에 고맙게도 화기가 남아있다. 하여 상규와 경선 응석(慶船 應釋),

종선(宗禪), 창민(昌玟), 성전(性㻇), 경협(景冾), 재겸(在謙), 금곡 영환(金谷 永煥), 영명

천기(永明 天機) 등 많은 화승이 참여했음을 알려준다.

나한들은 심산유곡(深山幽谷)을 배경으로 가사 위에 장삼을 걸치거나 옷을 풀어헤친 모습 등

각자의 제스쳐를 취하며 시자(侍者)와 시동을 거느리고 앉아있다. 제3존자인 가락가발리타도

존자(迦諾迦跋釐墮闍尊者)는 마른 체구에 두 손을 다소곳이 배 앞에 모으고 있는 모습에서 오

랫동안 수행한 나한의 모습을 드러내고 있다.

대부분 산속 바위나 돗자리, 짚방석 등에 앉아 있지만, 제5존자와 제6, 제16존자는 병풍과 장

막 등을 치고 있으며, 배경이 되는 산수는 청록산수로 조선 후기 민화(속화)의 배경을 떠올리

게 한다. 산 위에 분리대처럼 일렬로 세워진 나무는 19세기 서울/경기 지역의 감로도(甘露圖)

에서 흔히 볼 수 있는 것으로 나한도의 화승들이 감로도 제작에도 참여해 그런 듯 싶다.

나중

에 기회가 된다면 순서가 헝클어진 나한도를 원래 순서대로 조정할 필요가 있어 보인다.

|

![]()

![]()

![]()