~~~~~ 궁궐을 닮은 절집, 수락산 흥국사(興國寺) ~~~~~

▲ 흥국사 통일약사대불 앞 나한

* 익스플로어 새 창으로 보고자 할 경우 위에 사진을 클릭바랍니다.

* 까페와 블로그에 올린 글은 공개일 기준으로 1달까지만 수정,보완 등의 업데이트가 이루어집니다.

그 이후는 편의상 본 글의 원본에만 업데이트 작업을 하오니 원본을 참고바랍니다.

* 본 글의 내용과 사진을 퍼갈 때는 반드시 그 출처와 원작자 모두를 표시해 주시기 바랍니다.

* 작게 처리된 사진과 일부 사진들은 마우스로 꾹 클릭하면 크게 볼 수 있습니다.

정해년(丁亥年) 12월의 끝무렵, 친한 후배와 함께 수락산(水落山) 흥국사를 찾았다.

흥국사는 1990년 이후, 여러 번 발걸음을 했던 곳이라 그리 낯선 곳은 아니다. 하지만 갈 때마다 느끼는

거지만, 절의 모습이 크게 바뀐 것도 아닌데도, 절이 늘 새롭게 와 닿는 것이다.

처음에는 '대웅보전과 만월보전 정도만 있구나' 여기고 가볍게 생각했으나, 2006년 이후 절에 상당한 수

의 보물들이 있음을 알게 되었다. 그런 곳은 언제나 구미가 당기는 법이라, 그 해 후반에 산문을 찾아간

바가 있다.

하지만 그것으로 끝은 아니었다. 그 후에도 새로운 보물들이 쏙쏙 정보망에 걸려들면서 다시 한번 갈 기

회를 찾다가 2007년의 끝을 장식할 겸 이렇게 다시 문을 두드리게 되었다.

지하철 4호선의 북쪽 끝인 '당고개역'에서 남양주시내버스 10-5번을 타고 서울과 경기도의 경계인 덕릉

고개를 넘었다. 예비군의 애환이 가득 서린 덕릉교장을 지나 수락산과 불암산 사이에 조용히 앵긴 덕릉

(德陵)마을에 발을 내딛는다.

♠ 흥국사를 들어서며 ~

▲ 맞배지붕의 흥국사 일주문(一柱門)

문 옆으로 훤칠한 모습의 전봇대가 일주문의 곁을 지켜주고 있다. |

마치 겨울잠에 들어간 듯, 고요하기만 한 덕릉마을을 지나면 속세와 부처의 세계를 구분 짓는

기둥 2개의 일주문이 나온다.

문의 모습은 고양시 흥국사의 일주문과 많이 비슷하며, 평방(平枋)에 걸린 현판(懸板)에는 '興

國寺' 3글자가 또렷히 적혀있으니 이 또한 고양시 흥국사의 그것과 매우 흡사하다.

문이라고는 하지만 문을 여닫는 문짝은 없으며 절을 찾은 중생들과 등산객들을 어느 누구도 가

리지않고 평등하게 맞이하며 중생들에 대한 부처의 아낌없는 마음을 표현하고 있다.

신(神)과 동물 사이로 어중간하게 들어앉은 인간들이 저 문의 반이라도 닮았더라면 이 세상은

정말로 살만한 세상이 되었을텐데, 역시나 그런 세상은 꿈 속에서나 존재하는 것 같다.

|

| ◀ 비석 사이에 자리한 조선 후기

석종형 부도(石鐘形 浮屠) |

일주문을 지나 100m 정도 들어서면 옹기종기 모여있는 비석들의 무리를 만나게 된다.

비석 무리라고 해봐야 고작 4기 정도로 그들 사이로 조선 후기에 만들어진 조그마한 석종형 부

도 1기가 군계일학 마냥 솟아나 있다.

부도의 주인은 딱히 알 수는 없으나 절에 지대한 공적이 있는 승려나 시주자의 것으로 여겨지며

, 오랜세월의 때로 가득한 부도 좌우로 때깔 고운 공적비 3기(1990년대 이후)와 1941년에세운

수락산흥국사기적비(水落山興國寺紀蹟碑)가 서 있다. |

▲ 조선 왕실의 지원으로 지어진 흥국사 대방(大房, 대방채)

절이 아닌 사대부의 별서(別墅, 별장)에 들어 선 기분이다.

|

비석군을 지나 100m 정도 들어서면 'H'자 모습의 커다란건물, 대방채를 만나게 된다.

사우(寺宇)치고는 매우 독특한 모습의 건물로 불전(佛殿)이라기 보다는 사대부의 저택이나 왕실

의 별궁(別宮) 건물과 영락없이 닮아 있어 절을 찾은 이들의 두 눈을 어리둥절하게 만들고 온갖

이상한 생각을 품게 만든다.

대방채는 요사(寮舍)와 선방(禪房), 강당의 역할까지 도맡은 다목적 건물로 1793년정조 임금의

지원으로 절을 크게 중창할 때 지었다. (혹은 선조 연간에 지었다고도 함)

정조는 우수한 목수(木手)와 석공을 보내 중창을 돕게 했는데 대방채를 떠받드는 잘 다듬어진

장대석(長臺石)과 벽에 새겨진 무늬들 그리고 모란과 작약이 심어진 건물 주변 뜰이 왕실의지

원을 듬뿍받았음을 보여준다.

흥국사는 덕흥대원군 묘역을 참배하거나 불공을 드리러 오는 왕족과 사대부들이 많았다. 그들은

보통 아침에 서울을 출발하여 점심 쯤에 흥국사에 도착, 묘역 참배와 예불을 드렸다. 지금이야

서울 도심까지 수레로 1시간 이내면 족하지만, 옛날에는 거의 걸어 다녔으니 당일에 돌아오기는

매우 힘들었을 것이다. 그래서 절에서 하룻밤 묵고 다음날 아침 서울로 돌아갔다고 한다.

대방채는 바로 그들의 숙식과 특별서비스를 위해 지어진 고위층 전용 건물이다. 단순히 숙식 뿐

만 아니라 그들이 편히 예불을 드릴 수 있도록 불공장소까지 갖추었다.

대방채 정면에는 '興國寺'라 쓰인 현판이 대롱 걸려 있는데 이는 흥선대원군의 친필이라고 한다.

아마도 덕흥대원군 묘역을 참배하면서 절에 기념으로 남긴 편액으로 생각되며 흥국사에 대한 조

선 왕실의 각별한 관심이 조선 후기까지 쭈욱 이어졌음을 보여주는 좋은 사례라 하겠다.

대방 불단에는 이름도 긴 '천수천안관음보살좌상'이 모셔져 있으며 그 뒤로 1869년에 그려진 팔

상탱화(八相幀畵)가 자리해 있다.그 외에 1858년에 제작된 괘불(掛佛)과 지장탱, 신중탱, 범종

등이 있다.

|

♠ 영험한 약사여래를 모신 약사도량(藥師度量), 조선 왕실의 원찰(願刹)로

궁궐을 유난히도 많이 닮은 흥미로운 절집 ~ 수락산 흥국사(興國寺)

|

흥국사는 말 그대로 나라의 흥성함을 기원하는 절이다.

비록 불교와 관련된 이름은 아니지만 나라의 번영을 상징하는 아주 좋은 이름이다 보니 '흥국사'

란 이름을 가진 절은 우리나라에서 대략 십여 곳이 넘는다.

서울 주변의 흥국사―고양시 흥국사, 수락산 흥국사―는 모두 조선 왕실과 깊은 인연이 있는 절

로 왕실과 지배층의 후원이 상당했다. 절에서는 그들의 후원에 부응하려는 차원에서 기존의 이름

을 과감히 내버리고 흥국사로 이름을 바꿨는데, 신라나 고려처럼 호국(護國) 사찰의 성격보다는

왕실과 사대부 집안의 안녕과 조상의 명복을 기원하는 원찰(願刹)의 성격이 강했다.

|

서울 동북쪽 경계에 솟아난 수락산의 여러 절중 가장 으뜸격인 흥국사의 창건시기는 봉선사에서

제작한 '봉선본말사지(奉先本末寺誌)'에 나와있다. 그 기록에 의하면 신라 진평왕 20년(599년)

원광법사(圓光法師)가창건하여 수락사(水落寺)라 했다고 한다.

하지만 그 시절 신라는 왕경(王京)인경주지역을 중심으로 절이 들어섰을 뿐이다. 그리고 중요

한 것은 절이 세워졌다는 599년에 원광법사는 신라가 아닌 수나라에 있었다는 점이다. 그는 589

년 수나라 장안(長安)으로 유학을 떠나

담천(曇遷), 혜원(慧遠). 영유(靈裕) 등 수나라에 내노라

하는 승려들에게 '섭대승론(攝大乘論)', '열반경(涅槃經)' 등을 배워 600년에 귀국했다. 599년이

면 아마도 막바지 공부와 귀국 준비 등으로 꽤나 바빴을 것이다.

게다가 창건 이후 16세기까지 근 1000년 동안 이렇다할 사적(事績)과 유물이 없으니 절의 내력에

상당히 의구심을 품게 만든다.

흥국사(수락사)의 사적이 본격적으로 등장하는 것은 16세기중반으로 1559년 중종의 8번째 아들

인 덕흥군(德興君)의 무덤을 절 부근에 쓰면서부터이다. |

| 명종이 승하하자 덕흥군의 아들인 하성군(河城君)이

왕위(선조)에 오르면서 흥국사의 팔자는 180도 달라

져 버린다.

선조는 부친의 명복을 기원하고 묘역을 관리하기위

해 1568년 수락사를 원찰(願刹)로 삼는다. 경내에

원당(願堂)을 세우고 흥덕사(興德寺)란 편액을내려

절의 이름을 바꾸게 했다.

또한 덕흥군을 대원군으로 높이면서 그의 묘역을덕

릉(德陵)이라 부르게 했는데 흥국사는 덕릉의 절이

란 뜻으로 '덕절'이란별명까지지니게 되었다. |

▲ 흥국사 만월보전(滿月寶殿)

6각형의 특이한 모습이 꽤 이채롭다 |

광해군(光海君) 이후 마지막 황제 순종까지 모두

덕흥대원군의 자손들이 제위를 이으면서 흥국사는

조선 왕실의 각별한 원찰로 성장해갔다

임진왜란 때는 다행히 피해를 입지 않았으며인조

연간에 이르러 왕실의 권유로 1626년 절의이름을

흥국사로 고친다.

1790년 정조 임금은 흥국사를 비롯한 서울 주변의

5개 사찰(봉은사, 봉선사, 백련사, 용주사)을 규정

소(糾正所)로 삼으며 관리를 보내 전국의 사찰을

관리케 하였다. |  |

▲ 흥국사 응향각(凝香閣)

종무소와 공양간으로 쓰이고 있다. |

1793년(정조 17년) 왕실에서 승려 기허(騎虛)에게 내탕금(內帑金)을 내려 절 전체를 손보게 했는

데, 거의 궁궐에 버금갈 정도로 화려하게 변신을 하게 된다.

1818년(순조 18년) 뜻밖에 대화재로 만월보전을 제외한 대부분의 건물이 화재를 입으니, 1821년

왕실에서내탕금을털어 대웅보전과 대방을 중수케 했으며, 공사가 끝나자 연화경(蓮花經) 7축

으로 경축법회를 열었다.

1856년에는 신도 양씨의 시주로 만월보전을 보수했으며 1878년 화재로 여러 건물이 파손되자흥

선대원군의 시주로 1888년 법당과 요사를 손질하였다. |

| 1917년 주지 범화(梵華)가 불전 대부분을 중수했으

며, 6.25전쟁 때는 다행히도 참화를 입지않았다.

소장문화재로는 대웅보전과 성임당축존탑 등 지방

문화재 2점과 만월보전과 영산전, 대방채, 시왕전,

괘불(1858년제작) 등 약20여 점의 비지정문화재

를 간직하고있다.

사우(寺宇)로는 대웅보전을 비롯하여 만월보전,영

산전, 대방채, 범종각 등 10동의 불전이 있으며그

외에 근래에 세운 3층석탑과 통일약사대불이 있다. |

▲ 영산전 앞에 놓여진 석조(石槽) |

억불숭유(抑佛崇儒)를 내세우며 불교를 탄압하던 조선 정부는 뒷구멍으로는 원찰(願刹)이니, 기

복(祈福)이니 하여 마음이 맞는 몇몇 절에는 후원을 아끼지 않았다. 그 중에도 흥국사에 대한 지

원과 관심은 실로 막대하여 불전마다 불상마다 왕실의 손길이 닿지않은 구석이 없을 정도이다.

특히 조선 왕실의 여러 원찰 중에서 유독 이 곳에만 궁궐이나 성문에서 접할 수 있는 잡상을불

전 추녀마다 달아놓았으니 이는 흥국사가거의 궁궐에 준하는 높은 대접을 받았음을보여준다.

흥국사는 조선 후기 금강산 유점사(楡岾寺)와 더불어 우수한 화승(畵僧)을 많이 양성하던 곳으

로 이름이 높다. 그들이 연습삼아 그린 신묘한 솜씨의 불화들이 대웅보전과 영산전, 시왕전, 대

방채 곳곳을 수놓고있어 눈을 즐겁게 해준다. 법당 앞에 으례 있는 탑이나 문루 대신 커다란 대방채를 두어 절 내부를 가린 특이한 가람배치,

궁궐에서나 볼 수 있는 잡상(雜像)들로 추녀를 장식한 영산전과 대웅보전 등의 불전들, 6각형의

독특한 불전인 만월보전,그리고 현란한 단청과 벽화, 온갖 장식들, 왕족들의 여러 유물들을 간

직하여 거의 절이라기 보다는 거의 조그만 별궁 같은 이미지를 주는 참으로 흥미로운 절이다.

조용하고 고즈넉한 산사의 분위기를 고이 간직 한 절 흥국사, 마음을 정리하거나 복잡한 머리를

다듬으러 한번 쯤 찾아와 안겨보고 싶은 절이다. 영험하기로 유명한 만월보전의 약사여래불과 야

단(野壇)의 법석(法席)을 깔은 통일약사대불, 시왕전의 지장보살이 그대들을 환하게 맞이해 줄

것이다. |

※흥국사 찾아가기 (2008년 3월 기준)

- 지하철 4호선 당고개역(1번 출구)에서 청학리로 넘어가는 10-5번 시내버스나 33, 33-1번마을

버스를 타고 흥국사입구(덕릉마을) 하차. 도보10분

♣ 흥국사 관람 정보(2008년 3월 기준)

① 사찰 입장료는 없으며 관람시간은 따로 제한이 없다.

② 승용차로 대방채 아래까지 접근 가능 (단 6시 이전, 20시 이후는 통제)

③ 흥국사 소재지 - 경기도 남양주시 별내면 덕송리 331 (☎ 031-527-9557)

♣ 안보면 땅을 치고 후회하는 관람포인트 (자세한 설명은 아래에 있음)

1. 6각형 모양의 만월보전과 그 안에 모셔진 약사여래불

2. 대웅전과 영산전, 시왕전, 대방채에 무수히 있는 조선후기 불화들

3. 대웅보전과 영산전 추녀에 잡상들

4. 경내 동쪽 언덕에 자리한 성임당축존탑 |

♠ 흥국사 영산전(靈山殿) |

|

흥국사는 대방채에 의해 외부에서 거의 보이지 않도록 가려진 상태라 경내로 들어서려면 반드시

대방채의 양 옆구리를 거쳐야 된다.

조선 시대 절들은 외부인의 접근을 통제하고 불도에 전념하기 위해 법당 앞에 커다란 건물을 세

워 경내를 외부에 드러내 보이지 않는 폐쇄적인 형태를취한 경우가 종종 있는데 흥국사도 그런

경우의 하나이다. 특히나 흥국사는 왕족과 사대부가 자주 찾는 절이다 보니 그런 가람배치를 취

할 필요가 있었을 것이다. 백성들로부터 그들을 노출시키지 않고, 그들에 대한 서비스와 신변보

호를 위해서 말이다.

수백년 세월의 때가 가득 입혀진 석축(石築) 위로 듬직하게 자리한 영산전은 정면 3칸, 측면 3

칸의팔작지붕 건물로 17세기 이후에 지어졌다.

지금의 건물은 1822년에 새로 만든 것으로 불단에는 석가여래 3존불과 16나한(羅漢)을 모셨으며

, 그 주변으로 석가모니후불탱화와 신중탱화, 나한도, 장경(藏經)을 보관하는 장경각 등이 영산

전 내부를 빼곡히 채워준다.

지붕 추녀에는 잡상들이 걸터앉아 있으며, 건물 바깥쪽 기둥에는 흥선대원군이 쓴 주련 4개가

걸려있다.

|

▲ 영산전 석가여래3존불과 석가모니후불탱화

조선 후기에 조성된 3존불은 흙을 빚어서 만든 소조불(塑造佛)로 그 뒤로 1892년에

흥국사 화승인 금곡영환(金谷永煥), 한봉창엽(漢峰瑲曄), 경선응석(慶船應釋) 등이

합심하여 그린 후불탱화가 든든히 자리해 있다.

|

|

|

▲ 불단 좌우로 늘어선 16나한도와 나한상 |

16나한은 석가여래가 열반한 이후, 미륵불이 나타나기까지 불법을 수호하는 존재로 불단 좌우로

8폭의 나한도와 함께 표정도 가지각색인 나한상을 배치하였다. (우측에 13개, 좌측에 14개)

청록색의 산수를 배경으로 나한 1명씩 그려진 나한도는 1892년 경선응석, 긍조(亘照), 범화윤익

(梵華潤益), 창인(彰仁) 등의 화승이 그렸다. |

|

|

|

▲ 장경들이 보관된 장경각(藏經閣)

조선 후기에 제작된 장경들로 영산전 우측에

하얀 책장을 만들어 그 안에 보관하고 있다.

책장 임에도 건물처럼 '각'을 칭하고 있는

것이 특이하다. | ▲ 영산전 앞에 매달린 조그만 동종(銅鐘)

꾸벅 졸고 있는 종을 손으로땡땡 치니은은한

종소리를 내뿜으며 슬슬기지개를켠다. |

♠ 흥국사 대웅보전(大雄寶殿) ~ 경기도 지방문화재자료 56호

|

흥국사의 법당(法堂)으로 정면 3칸, 측면 3칸의 추녀를 시원스레 펼친 팔작지붕 건물로 평방(平

枋)에는 그런 지붕을 떠받들기 위해 공포덩어리가 촘촘히 박힌 다포(多包) 양식을 취하고 있다.

우측에 있는 영산전과 더불어 17세기에 세워진 것으로 1821년에 다시 지었으며 1917년에 중수를

하여 지금에 이른다.

흥국사의 중심이 되는 법당이라고는 하지만 법당 앞에 으레 세워놓는 석탑이나 석등이 없으며

정면에 있는 대방채에 비해 규모는 작다. 하지만 아담한 모습으로 두 눈에 넣어 보기에 별부담

이 없으며단아한 맵시에 고즈넉함을 지닌 불전으로 용마루에 용머리를 달았고 추녀에는 잡상5

개를 걸터 놓아 궁궐 건축의 품격을 갖추었다.

대웅전 내에는 18세기에 만들어진 나무로 만든 석가삼존불이 불단(佛壇)에 앉아 있으며 비슷한

시기에 제작된 감로탱화(幀畵)를 비롯한 지장탱화, 칠성탱화, 현왕탱화, 신중탱화, 현왕탱화 등

제법 잘 그려진 6개의 불화(佛畵)가 그 주변을 가득 수 놓는다.

|

▲ 대웅보전 목조석가삼존불(木造釋迦三尊佛)

|

이글이글 타오르는 듯한 목조광배와 궁궐 건축물의 축소판 같은 닫집의 화려함에 좀처럼 눈과

마음이 떼어지질 않는다. |

▲ 대웅보전 불단 우측에 있는 칠성탱화(七星幀畵)

|

치성광여래를 중심으로 일광보살과 월광보살, 칠성원군(七星元君) 등 칠성신앙과 관련된 60명이

빼곡히 그려져 있다. (다 세보니 딱 60명임)

이 그림은 1868년에 금곡영환(金谷永煥), 윤감(允鑑), 창전(彰殿), 두삼(斗三) 등의 화원이 조

성했으며 그림 앞으로 촛불들이 쭈욱 줄지어 서서 그림을 더욱 황홀히 비쳐준다. |

| ◀ 대웅보전 앞 돌계단

고색의 때로 만연한 돌계단과 기단(基壇)이

흥국사의 굵직한 내력을 보여준다. |

| ◀ 대웅보전 추녀마루의 5개의잡상들

흥국사를 더욱 고품격으로 꾸며준 잡상들이 추

녀마루에 걸터앉아따스한 오후햇살을 즐기고

있다.

제일 앞에 우람한 모습을지닌 잡상은 아마도

서유기의 손오공(孫悟空) 같으며, 그 뒤로 그의

졸개들이 줄지어 앉아 흥국사를 지킨다.

흥국사가 16세기 이후 지금까지 거의 온전히 살

아 남을 수 있었던 것은 아마 저들의가호때문

이 아닐까 싶다. |

♠ 흥국사 독성전, 시왕전

|

|

| ◀ 멋드러진 바위를 옆구리에 낀 독성전

(獨聖殿)

대웅보전 뒤로 정면 1칸, 측면 1칸의 조촐

한 모습을 지닌 독성전이 자리해 있다.

18세기에 지어진 것으로 천태산(天台山)에

서 몸을 일으킨 나반존자(那畔尊者, 독성)

를 모셨다.

다른 절에서는 보통 각(閣)이라 낮춰 부르

지만 여기서는 각보다 1단계 높은 전(殿)의

칭호를 주었다. |

▲ 서향(西向)의 시왕전(十王殿)

|

시왕전은 특이하게도 대웅보전이 있는 서쪽을 바라보고 있으니 아무래도 절 서남쪽에 잠든 덕

흥대원군의 극락왕생을 기원하려는 의도가 담긴 것 같다.

시왕전은 명부전(冥府殿)의 다른 명칭으로 정면 3칸, 측면 2칸의 맞배지붕 건물로 1821년에

지어진 것으로 보여진다.

건물 안에는 지장보살(地藏菩薩)과 염라대왕(閻羅大王) 등의 저승10왕을 비롯하여 판관, 귀

왕, 사자 등 명부(冥府 = 죽은 사람이 심판을 받는 곳)의 주요 식구들이 모셔져 있다. |

▲ 온화한 미소를 띈 지장보살과 지장탱화(地藏幀畵)

나무로 만든 지장보살 뒤로 1792년에 그려진 지장탱화와 시왕탱화가 걸려있다. |

▶ 시왕전을 지키며 들어앉은

삽살개

지장보살에 대한 연모가 남다른지

좀처럼 시왕전을 떠나려고 하질

않는다. |

|

♠ 흥국사 만월보전 주변 |

▲ 6각형의 특이한 전각, 흥국사 만월보전(滿月寶殿) |

만월보전은 약사전(藥師殿)의 다른 이름으로 영험하기로 소문난 약사여래불의 거처이다.

이 건물은 18세기에 지어진 것으로 보이며, 1818년 화재 때 거의 유일하게 살아남은 흥국사에서

제일 오래된불전으로 17 ~ 18세기 사찰 건축 양식을 우리에게 고스란히 보여준다.

건물의 모습은 다른 절에서는 아무리 눈을 씻고 찾아 볼 수 없는 6각형 형태를취하고 있어 절

을 찾은 이들의 강렬한 시선과 호기심을 자극시킨다.

지금이야 6각형으로 짓던 원형(圓形)으로 짓던 법적으로 아무런 하자가 없으나 조선시대까지는

건물의 모습까지도 크게 제한을 두어 5각형 이상의 건물은 오로지 궁궐이나 주요 국가시설에만

둘 수 있었다고 한다. <단 별서나 정원에 짓는 정자 등의 조그만 건물은 예외인 듯 하다~~>

허나 조선의 왕궁 역시 그 제한이 있어 오로지 6각형까지만 둘 수 있었다. 그 이유는 8각 이상

의 건물을 지을만한 건축기술이 없어서가 아니라 오랫동안 명, 청의 오랜 제후국(諸侯國)으로

있었기 때문으로, 8각과 원형은 오로지 천자(天子)를 칭하던 황제국(皇帝國)에서만 둘 수 있었

다.

그러다가 1897년 고종이 황제 위에 오르면서 하늘에 제를 지내는 원구단(圓丘壇)을 동그란 모습

으로 세우고, 부속건물인 황궁우(皇穹宇)를 8각으로 짓게 된다.

흥국사는 왕궁도 아닌 절이라 원칙대로 6각형의 건물을 둘 수 없다. 하지만 조선 왕실에서는 이

곳에만 특별히 6각의 건물을 베풀었으니, 흥국사에 대한 왕실의 관심과 후원이 얼마나 지대했는

지를 추녀의 잡상과 더불어 강조하고 있다.

건물 내에는 약사여래불과 약사후불탱화, 부처의 일대기를 8개의 그림으로 묘사한 팔상도(八相

圖)가 있다. 만월보전의 지붕 형태는 '모임지붕'으로 6개의 추녀마루에는 대웅보전과 마찬가지

로 5개의잡상을 베풀어 놓아 궁궐 건물의 품위를 지녔다.

|

▲ 만월보전 뒤쪽에 있는 왕실 축원 편액(祝願 扁額) |

건물 한 변의 길이는 8척(약 2.7m)이며 건물 뒤편에는 '주상전하(主上殿下)','왕비전하(王妃殿

下)','대왕대비전하(大王大妃殿下)'로 시작되는 축원 편액이 걸려 있어 이 건물의용도와 중요

성을 알게 해준다.

정확한 것은 아니지만 대한제국 시절에는 흥선대원군의 명복을 비는 원당(願堂) 역할도 했다고

한다.

우리나라의 오래된 사찰 건축물 중, 유일하게 6각형을 취한 건물로 희소가치면에서는 정말국가

지정문화재(보물)로 지정해도 전혀 손색이 없거늘, 아직까지도 비지정문화재의서러움을 간직하

고 있으니, 이는 어찌된 영문일까..?

|

▲ 만월보전의 주인장 약사여래불 |

만월보전 약사여래불은 조선 초기에 조성된 것으로 (혹은 조선 후기라고도 함)머리 부분을 빼

고는영락없는 백불(白佛)이다.

머리 꼭대기에는 무견정상(無見頂相, 육계)이 야트막하게 솟아나 있고, 살이 적당하게 붙은 그

의 둥근 넓적한 얼굴은 보는 이로 하여금 마음의 편안함을 안겨준다.

인상이 좋은 그의 얼굴을 보면 두 눈은 살며시 떠 있고, 눈썹은 홍예다리처럼 살짝 구부러져 있

다. 코는 오목하며, 입술은 립스틱을 칠한 듯, 찐해 보인다. 입술 주변으로 청록색의 수염이 그

려져 있는데, 수염의 모습이 마치 중국 사람을 보는 듯 하다. 포동포동한 양쪽 볼은 정말 만져

보고 싶을 정도이며, 두 귀는 중생들의 소원과 넋두리를 듣기 위해서 일까? 안테나처럼크다.

두 손에는 알 모양의 약합(藥盒)이 소중히 들려져 있는데 그 합에는 아마도 중생들의 아픔과 고

통을 치료하는 약이 담겨져 있을것이다.

이 불상에는 다음에 믿거나 말거나 한 전설이 전해온다.

조선을 세운 태조 이성계(李成桂)의 딸 하나(누군진 모르겠음)가 금강산 유점사(楡岾寺)로 출가

하여 비구니가 되었다. 왕위에서 물러난 이성계가 중병이 들자, 그 딸은 부왕(父王)을 위해 약

사여래불을 손수 만들어 봉국사(奉國寺, 서울 정릉동)에 모시고 기도를 올리니 이성계는바로

병이 나았다고 한다. 그 소문으로 봉국사를 찾는 사람들이 기하급수적으로늘어나자, 주지승이

'젠장 신도가 너무 많아 이젠 귀찮다' 불평을 했다고 하는데, 그 말을 들은약사여래불은크게

상심했는지 그만 가출해 버렸다.

봉국사 승려들은 주변을 이잡듯 뒤지며 불상을 찾았으나 자취가 묘연하여 애간장을 무척이나태

우던 중, 드디어 어느 계곡에서 그를 찾았다.

불상을 운반하려고 하는데 어찌된 일인지 온달(溫達) 장군의 관처럼 꿈쩍도 하질 않는 것이다.

즉 봉국사로는 죽어도 돌아가지 않겠다는 뜻이다. 불상의 그런 의지를 알아챈 승려는 조선팔도

의 절을 주구장창 대면서 설득을 시도하나 여전히 요지부동이다.

불상의 끝없는 고집에 인내력이 한계에 이른 승려는 마지막으로 '흥국사 가실래요?' 그러니좀

처럼 들리지 않던불상이번쩍들렸다고 한다. 그래서 흥국사로 모시고 음력 정월 8일에 약사제

(藥師祭)를 지냈다고 한다.

그런 연유로 이 곳을 찾아 기도와 공양을 드리는 중생들의 발길이 끊이질 않으며 신병(身病)으

로 고통받는 사람이 기도를 드리면 반드시 그 가피를 입는다고 한다.

(같이 간 후배는 전혀 가피를 입지 못했다고 하던데, 아무래도 정성 부족인 듯 싶다)

전설의 내용을 통해 이 불상은 원래 봉국사에 있던 모양이다. 아무리 우스개 전설이라고 해도

봉국사란 이름이 괜히 나올 리는 없을테니 말이다.

흥국사는 석가여래를 주불(主佛)로 하고 그를 모신 대웅전을 법당으로 삼고 있으나 한편으로는

만월보전에 둥지를 튼 약사여래불의 영험함을 앞세워 약사도량(藥師度量)임을 강조하고 있다.

물론 약사불을 내세워 절을 홍보하여 신도들을 늘려 재정적 수입을 올리고자 하는 속세적인 목

적도 담겨져 있다. 절도 먹고 살아야 되니까 ~~

|

|

| ◀ 단하각(丹霞閣)

단하각은 독성전과 거의 쌍둥이꼴이다. 정면과 측

면이 겨우 1칸 밖에 안되는 조촐한 모습으로 '단

하각'의 용도는 무엇일까? 궁금하여주변의 알만

한 이들에게물어보니 산신각(山神閣)의 다른 이

름이라고 한다.

건물 옆으로 빨간색의 소화기가 드므마냥 자리하

여 만약에 있을 화마(火魔)의공습을 대비한다. |

|

| ◀ 석가탑(釋迦塔)을 닮은 흥국사 3층석탑

흥국사는 절집인데도 부처를 상징하는 탑이 없

었다. 절에서 탑이 없는 허전함이란 이루 말할

수가 없지, 그 점이 계속 마음에 걸렸는지 근래

에 만월보전 동쪽에 석탑을 심어 그공허함을

약간이나마 달래주고 있다.

불국사 무영탑(無影塔)을 많이도 닮은 3층석탑,

그의 매끄러운 하얀 피부에 햇빛이 닿으면서 그

의 모습을 더욱 눈부시게 해준다. 탑의 기단과

1층 탑신에는 부처와 팔부신장(八部神將)이 새

겨져 있다. |

♠ 흥국사 경내 동쪽 부분(반산암, 성임당축존탑)

▲ 반산암(半山庵) |

흥국사 동쪽 부분에는 연병장으로 써도 손색이 없을 정도의 넓다란 공터가 있다.

공터 구석으로 반산암과 범종각 등의 조그만 건물들이 배치되어 텅 빈 공간의 허무함을 다소나

마 달래준다.

반산암은 흥국사의 요사채로 건물 이름이 '~당'이나 '~전','~각'이 아닌 ~암(庵)을 칭하는 것이

특이하다. 그렇다고 이 건물이 흥국사의 암자는 아니다.

정면 3칸, 측면 2칸의 맞배지붕 건물로 이 절의 불전 중 제일 막내이다. 단아하고 깨끗한 모습

이 마음에 드는 반산암은 아마도 주지승 등의 어른 승려가 사용하는 집인 듯 하다. |

| ◀ 반산암을 마주보고 있는 범종각(梵鍾閣)

중생구제를 향한 부처의 은은한 메세지가 담긴범종,

운판(雲版), 법고(法鼓), 목어(木魚)등 4물의 보금

자리이다. |

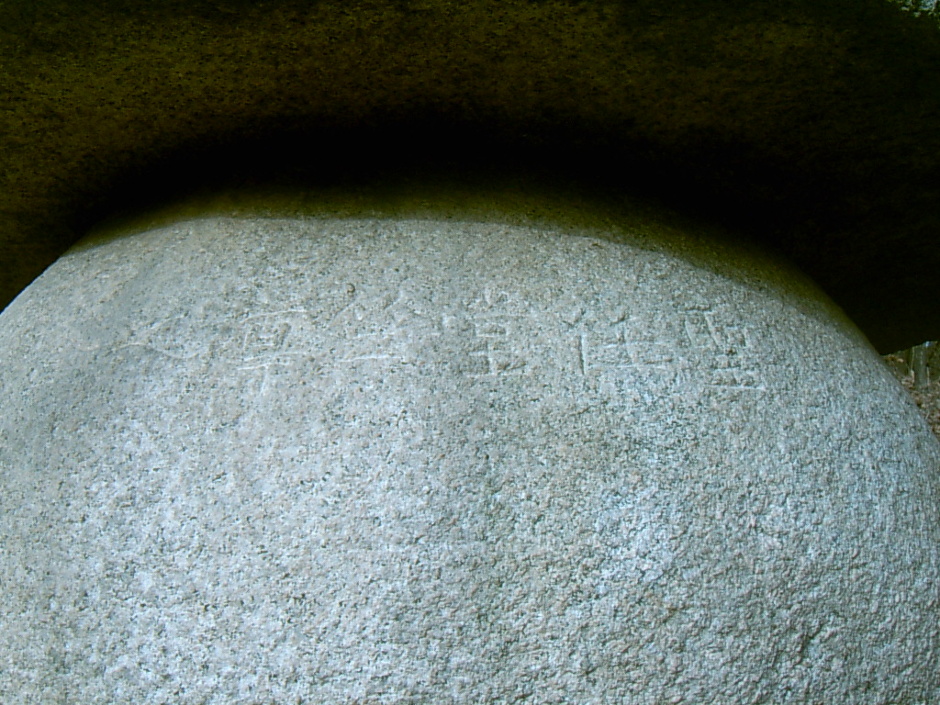

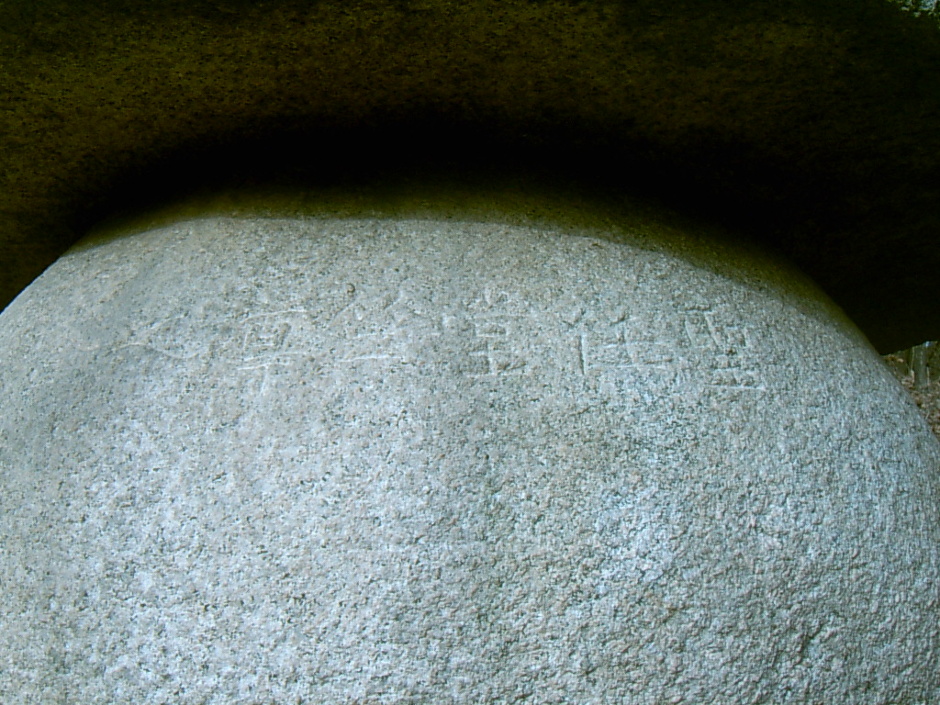

▲ 성임당축존탑(聖任堂竺尊塔) - 경기도 지방유형문화재 203호

|

공터의 좌측 끝에 이르면 산자락으로 단아한 맵시를 지닌 부도탑 하나가 눈길을 줄 것이다.

이 탑은 조선후기 승려인 성임당(聖任堂)의 사리를 봉안한 부도로 몸매가 부드럽고 조각솜씨도

뛰어나딱히 별다른 모습이 없는 조선후기 부도 중 가히 으뜸이라 할 만하다.

|

▲ 탑신에 뚜렷히 새겨진 성임당축존지탑(聖任堂竺尊之塔)

고맙게도 이 탑의 주인이 누구인지를 알게 해준다.

|

이 탑은 4각의 바닥돌 위에 8각의 기단(基壇)을 세우고, 그 위로 기단부, 탑신, 옥개석(屋蓋石)

, 상륜부(相輪部)를 차곡차곡 얹혔다.

높이는 약 3.5m로 아랫 기단에는 연꽃이 아래로 향한 복련(伏蓮)을 새겼다. 중간부분 기단 8면

에는안상(眼象)을 새기고, 바로 위에 복련의 반대인 앙련(仰蓮)을, 다시 그 위로 안상을 조각

했다.

탑신의 높이는 70cm정도로 동그란 모습이며 남쪽 윗부분에 탑의 주인을 알려주는 명문이있으니

잘 찾아보기 바란다.

옥개석은 8각형이며 복발의 아래 위로 톱니바퀴 모양의 화문(花紋)을 두었으니 아마도 보륜(寶

輪)으로 여겨진다. 상륜 제일 위에는 원추형의 보주를 표현하였다.

|

♠ 흥국사 통일약사대불(統一藥師大佛) |

▲ 통일약사대불과 나한들 |

영산전 앞에 놓여진 동종(銅鐘)에 '통일약사대불'을 알리는 이정표가 있어 '대불도 참 거하게

만들어 놓은 모양이구나' 싶어 화살표의 방향을 따라 산길을 올랐다.

한 1분 정도 올랐을까? 얕은 고개 건너편으로 넓은 공터가 나오는데 그 위쪽 오르막으로 하얀

피부를 지닌 통일약사대불이 연꽃대좌(臺座) 위에 높다랗게 앉아있다.

대불이라 하여 처음에는 허벌나게 큰 불상을 생각했는데 생각 외로 그냥 적당한 크기다.

불상 앞에는 우리나라 7000만 인구처럼 다양한 표정과 자세를 지닌 조그만 석상들이 어지럽게

늘어서 있으니 이들은 부처의 제자인 나한(羅漢)이다.

만월보전에 이미 약사여래가 있는데 왜 따로 노천에 약사불을 세웠을까? 이는 약사도량을 확실

히 표방하기 위한 것으로 여겨진다.

약사대불과 그 앞에 널린 나한들, 마치 어미와 새끼를 보듯 정겨운 풍경이다. 높은 스승과 제

자의 모습으로도 보여 그들이 마치 기념촬영을 하는 것도 같다.

대불에게 예불을 올리는 장소는 저들 아래에 베풀어져 있는데, 나는 고개를 들어 저들을 바라

보고, 저들의 시선은 한결같이 나를 향해 있으니 그들의 시선이 너무부담스러워 마주보기가

쑥쓰러울 지경이다. 마치 내가 무대에 선 연극배우이고 저들은 나의 공연을 보러 온 관객들 같

다.

아무도 없는 썰렁한 무대에 내가 떡 등장하여 나름대로의 공연을 펼쳤으니 저들도 분명 우리의

재롱(?)을 보고 즐거워 했을 것이다.

인자한 표정을 내 지으며 항마촉지인(降魔觸地印)의 제스쳐를 취한 통일약사불의 모습, 왼손에

는 약합이 놓여져 있다. 저 안에는 주변 강대국에 의해 완전히 조각난 한반도를 말끔히 치료해

주는 약이 들어있지는 않을까..?

끝으로 한반도의 통일을 간절히 소망하며 흥국사 관람을 마친다.

|

* 답사, 촬영 일시 - 2006년 12월 12일 / 2007년 12월 29일

* 작성 시작일 - 2008년 1월 1일

* 작성 완료일 - 2008년 1월 4일

* 숙성기간 ~ 2008년 1월 4일 ~ 2008년 3월 4일

* 공개일 - 2008년 3월 4일부터

* 마지막 수정일 - 2008년 3월 11일 4시

Copyright (C) 2008 by Park Yung, All rights reserved