'성북동'에 해당되는 글 14건

- 2013.04.11 서울에서 가볼만한 명소 360곳 (2013년 4월 기준)

- 2013.04.08 법정스님과 길상화의 고운 넋이 깃들여진 도심 속의 포근한 산사 ~ 성북동 길상사

- 2012.10.26 늦가을이 아름다운 서울 도심 속의 전원 마을 ~ 성북동 나들이

- 2012.09.10 서울 도심의 허파이자 신선한 명소 ~ 북악산 북악하늘길(김신조루트)

서울에서 가볼만한 명소 360곳 (2013년 4월 기준)

★ 서울에서 가볼만한 명소 360곳 (2013년 4월 기준) ★

* 명소에 대한 설명은 생략합니다. 본글에 문의 댓글(명소에 대한 정보나 교통정보, 역사 등)을

달아주시면 아는 한도에서 최대한 답변 드립니다. (인터넷으로 검색하셔도 됨)

* 불펌은 사절합니다. 무조건 출처와 원작자를 남겨주시기 바랍니다.

(가급적 스크랩 기능을 사용하시기 바람)

* 본인 기준으로 작성된 만큼 쓸데없는 태클은 정중히 사절합니다.

1. 서울 종로구 내부 (북악산~인왕산 줄기 남쪽)

1. 경복궁

2. 국립고궁박물관 (경복궁 남쪽)

3. 국립민속박물관 (경복궁 동쪽)

4. 청와대 앞길

5. 청와대와 육상궁 (청와대 홈페이지에서 관람신청)

6. 윤동주시인의 언덕 (윤동주문학관)

7. 청운공원

8. 인왕산길

9. 사직단공원 (사직단)

10. 황학정

11. 수성동계곡

12. 선희궁터 사우

13. 통의동 백송터

14. 청와대사랑채

15. 서촌 일대

16. 해공 신익희가옥

17. 이상범 가옥(화실)

18. 필운대 (배화여고 안에 있음)

19. 삼청동길

20. 삼청공원

21. 북악산 정상 (촛대바위, 북악산 한양성곽길)

22, 북악산 말바위

23. 숙정문

24. 창덕궁 후원뒷길 (감사원에서 성대로 넘어가는 고개)

25. 와룡고개 (와룡공원)

26. 창덕궁과 후원

27. 창경궁

28. 종묘

29. 성균관 (문묘, 은행나무)

30. 송시열집터 (증주벽립 바위글씨)

31. 대학로거리 (마로니에공원)

32. 이화장

33. 함춘원터 (서울대병원 북쪽)

34. 구 서울대본관

35. 구 대한의원본관 (서울대병원 남쪽)

36. 낙산공원 (낙산 일대)

37. 비우당과 자지동천(자주동천)바위글씨

38. 청룡사와 정업원구기

39. 낙산 이화마을 (이화벽화마을)

40. 서울국립과학관

41. 동대문(흥인지문)

42. 청계천 일대

43. 광장시장

44. 동묘

45. 인사동거리

46. 조계사와 불교중앙박물관

47. 우정총국 (우정박물관)

48, 세종문화회관

49. 경희궁

50. 서울역사박물관

51. 홍파동 홍난파가옥

52. 딜쿠샤와 행촌동은행나무

53. 보신각

54. 종로2,3가 거리

55. 경인미술관

56. 천도교 중앙대교당

57. 운현궁

58. 관상감 관천대

59. 인왕산

60. 대림미술관

61. 목인박물관

62. 광화문광장

63. 북촌한옥마을

64. 북촌문화센터

65. 한국불교미술박물관

66. 원서동 고희동가옥

67. 원서동 빨래터 (신선원전 외삼문)

68. 배렴가옥(북촌게스트하우스)

69. 중앙중고교

70. 인문학박물관

71. 가회민화박물관

72. 한상수자수박물관

73. 재동백송

74. 정독도서관

75. 서울교육박물관

76. 북촌생활사박물관

77. 북촌4,5,6,7경

78. 번사창

79. 부엉이공예박물관

80. 동아일보 일민미술관

81. 성곡미술관

82. 떡박물관

83. 혜화문(동소문)

2. 서울 종로구 외곽 (북악산~인왕산 줄기 북쪽)

1. 창의문(자하문)

2. 부암동 (부암동 산복도로)

3. 무계정사터 (안평대군집터)

4. 반계 윤웅렬별서

5. 능금마을 (뒷골마을)

6. 북악산 백석동천

7. 서울미술관과 석파정

8. 석파랑 (석파정 별당)

9. 환기미술관

10. 홍지문

11. 세검정

12. 북악산 백사골 (백사실계곡)

13. 평창동 소나무 (평창동 남쪽 북악산 자락)

14. 보현산신각

15. 북한산 금선사

16. 동령폭포

17. 북한산 승가사

18. 북한산 문수사

19. 북한산 비봉

20. 화정박물관

21. 평창동 박종화가옥

22. 구기동계곡

23. 북한산둘레길 옛성길 (탕춘대성 암문)

24. 삼성출판박물관

25. 북한산둘레길 평창마을길

26. 북악산길

27. 자하미술관

3. 서울 중구

1. 덕수궁(경운궁)

2. 덕수궁돌담길

3. 서울시립미술관

4. 옛 러시아공사관터와 정동공원

5. 중명전

6. 배재학당역사박물관

7. 이화여고박물관과 유관순우물

8. 정동교회

9. 서울광장

10. 서울도서관 (옛 서울시청사)

11. 서울시청 신청사

12. 환구단 (황궁우)

13. 명동거리

14. 명동성당

15. 남대문시장

16. 남대문(숭례문)

17. 서울역 (문화역 서울284)

18. 약현성당

19. 손기정공원 (손기정월계관수)

20. 화폐금융박물관 (한국은행본관)

21, 남산 안중근의사기념관

22. 남산 와룡묘

23. 남산N서울타워

24. 남산 정상 주변 (봉수대, 팔각정)

25. 남산골한옥마을

26. 동대문쇼핑타운

27. 동대문역사문화공원

28. 장충단공원

29. 신당동 떡복기골목

30. 신당동 중앙시장

31. 금호산 (금호산 벚꽃축제)

32. 광희문(수구문)

33. 대한성공회성당 서울교구, 경운궁 양이재

4. 서울 강북 서부 (은평, 서대문, 마포, 용산구)

1. 북한산 삼천사 (삼천리골)

2. 북한산 삼천사지 (삼천사에서 등산 2km)

3. 북한산 진관사

4. 진관사계곡

5. 숙용심씨묘표

6. 영산군묘역

7. 북한산둘레길 내시묘역길 (내시묘역은 없음)

8. 경천군송금물침비 (내시묘역길 중간에 있음)

9. 북한산성 대서문

10. 북한산둘레길 마실길 (은행나무숲길)

11. 북한산둘레길 구름정원길

12. 북한산 불광사계곡

13. 금성당

14. 금암문화공원 (금암기적비)

15. 인조별서유기비

16. 수국사

17. 백련산 백련사

18. 불광천 (불광천길)

19. 옥천암 마애좌상 (보도각백불)

20. 인왕산 환희사

21. 홍제동 개미마을

22. 안산(鞍山)

23. 안산 무악봉 동봉수대터

24. 봉원사 (연꽃축제)

25. 서대문역사공원 (옛 서대문형무소)

26. 독립문과 영은문주초

27. 인왕산 선바위, 국사당

28. 연세대 근대건축물 (언더우드관, 스팀슨관 등)

29. 신촌거리

30. 홍대거리

31. 효창공원

32. 용문동 남이장군 사당 (남이장군제)

33. 원효로성당

34. 전쟁기념관

35. 이태원거리

36. 남산야외식물원

37. 용산가족공원

38. 국립중앙박물관

39. 공덕동, 마포 먹자골목

40. 절두산성지와 잠두봉

41. 양화진외국인묘역

42. 망원정

43. 평화의공원과 난지연못

44. 월드컵경기장 주변

45. 하늘공원과 월드컵공원

46. 난지캠핑장

47, 무악재 고갯길

48. 삼성미술관리움

49. 화의군묘역

5. 서울 강북 동부 (동대문, 성북, 성동, 광진, 중랑구)

1. 선농단 (선농대제)

2. 세종대왕기념관

3. 영휘원과 숭인원

4. 홍릉수목원

5. 고려대박물관

6. 동망봉

7. 보문사

8. 개운사

9. 보타사

10. 개운산공원

11. 삼군부총무당 (삼선어린이공원)

12. 최순우옛집

13. 돈암장

14. 선잠단터

15. 간송미술관

16. 성북동 성락원

17. 길상사

18. 성북동 이종석별장

19. 수연산방

20. 성북구립미술관

21. 심우장

22. 삼청각

23. 북악산 김신조루트(북악하늘길)

24. 정릉

25. 봉국사

26. 경국사

27. 정릉계곡

28. 북한산둘레길 솔샘길

29. 경동시장과 약령시장

30. 서울풍물시장

31. 서울숲

32. 수도박물관

33. 뚝섬

34. 화양리느티나무

35. 어린이대공원

36. 아차산생태공원

37. 아차산 홍련봉보루유적

38. 아차산성과 아차산 보루유적

39. 용마폭포공원

40. 서울시립대, 배봉산공원

41. 의릉

42. 망우리공원 (망우리묘지)

43. 중랑캠핑숲

44. 봉화산 (봉화대)

45. 살곶이다리

6. 서울 강북 북부 (강북, 도봉, 노원구)

1. 북한산 화계사

2. 북한산둘레길 흰구름길

3. 조병옥박사묘

4. 북한산 본원정사

5. 북한산 구천폭포

6. 4.19국립민주묘지

7. 북한산둘레길 순례길

8. 우이동 솔밭공원

9. 북한산 소귀천계곡

10. 북한산 도선사

11. 봉황각

12. 손병희선생묘

13. 우이령길 (우이동~우이동유원지~우이령)

14. 북서울꿈의숲

15. 초안산공원 (초안산조선시대분묘군)

16. 옹기민속박물관

17. 연산군묘

18. 방학동은행나무와 원당샘

19. 양효공안맹담과 정의공주묘역

20. 북한산둘레길 소나무숲길

21. 도봉산둘레길 (우이동~무수골~도봉산입구)

22. 중랑천 (중랑천둑방길)

23. 도봉산 무수골

24. 도봉산 도봉서원

25. 도봉산 천축사

26. 도봉산 만월암

27. 도봉산 우이암 봉우리

28. 도봉산 만장봉, 자운봉

29. 창포원

30. 수락산 벽운동계곡

31. 수락산 정상

32. 수락산 학림사

33. 불암산 (불암산성, 불암산둘레길)

34. 불암산 학도암

35. 이윤탁한글영비 (한글고비)

36. 태릉 (조선왕릉전시관)

37. 강릉 (태릉 동쪽, 제한관람)

38. 육군사관학교, 육군박물관

39. 화랑대역

40. 태릉이스턴캐슬공원 (옛 태릉푸른동산)

7. 서울 강서 (강서, 양천, 구로, 영등포, 금천구)

1. 강서습지생태공원

2. 개화산 약사사 (개화산)

3. 개화산 미타사

4. 서남물재생센터공원

5. 겸재정선기념관

6. 양천향교

7. 궁산공원 (옛 양천고성터)

8. 허준박물관

9. 구암공원, 허가바위

10. 안양천 (안양천 둑방길)

11. 우장산공원

12. 서서울호수공원

13. 궁동 정선옹주묘역

14. 궁동저수지생태공원

15. 오류동 류순정, 류홍묘역

16. 선유도공원

17. 여의도 여의도둑방길 (여의도 벚꽃축제)

18. 여의도공원

19. 63빌딩

20. 샛강생태공원

21. 가산(가리봉)로데오거리

22. 금천아트캠프, 금천구청역~독산역 벚꽃거리

23. 시흥동 은행나무 (은행나무4거리)

24. 호암산 호압사

25. 관악산둘레길 호암산 구간

26. 호암산성터와 한우물, 석구상 (불영암)

27. 호암산 칼바위

8. 서울 강남 (동작, 관악, 강남, 서초구)

1. 사육신묘

2. 흑석동 효사정

3. 상도동 양녕대군묘역

4. 국사봉 사자암 (국사봉)

5. 보라매공원

6. 신림동 굴참나무

7. 난곡 강사상/강홍립(진주강씨)묘역, 신도비

8. 삼성산성지

9. 관악산 (관악산 철쭉제)

10. 관악산 둘레길 (사당~낙성대~삼성산성지 구간)

11. 낙성대

12. 봉천동마애미륵불

13. 사당동 임당 정공신도비 (동래정씨묘역)

14. 효간공 이정영 묘역

15. 관악산 관음사

16. 구 벨기에공사관 (서울시립미술관 남서울분관)

17. 국립서울현충원

18. 호국지장사

19. 동작충효길 (동작구 둘레길)

20. 잠실뽕나무 (잠원동)

21. 강남역거리

22. 도산공원

23. 봉은사

24. 삼성역 코엑스 (코엑스 아쿠아리움)

25. 선정릉

26. 효령대군묘역

27. 우면산

28. 예술의전당, 서울서예박물관

29. 양재시민의숲

30. 매헌윤봉길의사기념관

31. 양재천

32. 구룡산

33. 대모산

34. 대모산 불국사

35. 헌인릉

36. 광평대군묘역

37. 완남부원군 이후원 묘역

38. 한국자수박물관

39. 호림박물관

9. 서울 강동 (송파, 강동구)

1. 잠실종합운동장

2. 석촌호수

3. 잠실롯데월드

4. 삼전도비

5. 석촌동고분군

6. 방이동고분군

7. 오금공원

8. 올림픽공원, 몽촌토성

9. 한성백제박물관

10. 방이동 생태학습관

11. 풍납토성

12. 암사동 선사유적지

13. 일자산 (일자산 해맞이공원, 둔굴)

14. 일자산 허브천문공원, 강동그린웨이 가족캠핑장

15. 길동자연생태공원

16. 고덕산 (고덕산림욕장, 강동그린웨이, 광주부원군묘역)

17. 성내천

★ 손가락 뷰온좀 흔쾌히 눌러주세요 ★

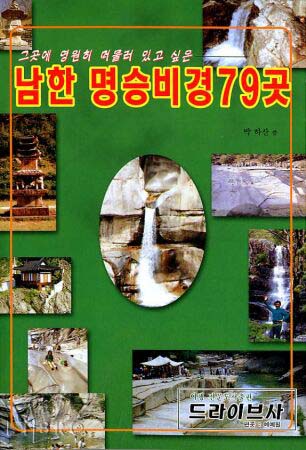

[추천 여행도서] 여행책의 백미, '남한 명승비경 79곳'

"예예원출판사(드라이브사)"에서 만든 "남한 명승비경 79곳" 책을 추천합니다.

이 책은 수도권부터 강원,충청,경상,전라도까지 별로 알려지지 않은 산,계곡, 폭포 등의

명소 79곳을 소개하는 책으로 자세한 설명과 함께 사진,지도가 잘 나와있습니다.

특히 여름휴가철이나 계곡,폭포,명승비경 여행에는 아주 요긴한 책이지요.

책에 실려있는 사진들은 전문사진작가가 찍었다고 하며, 사진은 정말 괜찮습니다.

일부는 사진대회에도 출품하여 좋은 점수를 받았다고 하며 여러 번 언론에 소개된

바 있습니다.

그렇지만 이 책의 단점이 딱 하나 있다면 숲,계곡,폭포 주변 음식점, 숙박업소에 대한 정보가

약간 미흡한 점인데, 그건 별로 신경쓸일은 아니라고 봅니다. 그만큼 명승지 관련 설명과

사진,정보가 풍부하니까 말이죠.

이 책은 현재 왠만한 유명서점,대형서점에서 판매되고 있구요.

저도 이책 1권을 가지고 있으며 주변 사람들에게도 알려주고 계곡 등에 갈때 이 책을

아주 요긴하게 사용하고 있습니다.

이 책의 정확한 제목은 "남한 명승비경 79곳"입니다.

가격은 13000원..

한번 봐보세요. 저도 여기서 많은 정보를 얻었습니다. ^^*

후회하지는 않을 겁니다. 노련한 여행/사진 전문가가 만든 책이니까요.

'여행, 답사 정보' 카테고리의 다른 글

| 서울에서 가볼만한 명소 185곳 (0) | 2010.02.20 |

|---|---|

| 우리나라 향토 별미(別味) 30선 (0) | 2010.02.20 |

| 서울시내에서 가볼만한 곳 55곳 (교통편 중심, 본인 추천 명소) (0) | 2006.04.12 |

| 강화도 선원사 연꽃축제 (8월4일까지) (0) | 2005.08.03 |

법정스님과 길상화의 고운 넋이 깃들여진 도심 속의 포근한 산사 ~ 성북동 길상사

' 성북동 길상사 나들이 '

▲ 길상사의 명물, 관음보살상

|

봄과 여름의 경계인 5월의 한복판에 후배 여인네와 성북동 길상사를 찾았다. 간송미술관과 |

|

|

|

♠ 길상사 일주문, 설법전 | |

|

속세에서 길상사로 들어서려면 '三角山 吉詳寺(삼각산 길상사)'라 쓰인 중층 구조의 일주문(정 | |

|

| |

|

일주문은 경내로 들어서려면 꼭 거쳐야되는 문이기에 별 생각 없이 드나들었는데, 생각해보니 | |

|

| |

|

◀ 길상사 관음보살상(觀音菩薩像) |

|

그렇다면 길상사는 왜 관음보살상을 그 흔한 모습으로 만들지 않고 낯선 모습으로 한 것일까? | |

|

| |

|

산사(山寺)에는 어김없이 샘터가 있기 마련이다. 완전한 산사는 아니지만 길상사도 나름 산사의 | |

|

| |

|

|

|

▲ 오색구름을 이룬 연등 위에 자리한 |

▲ 관음보살 옆에 조그만 석불(마애불) |

|

| |

|

관음보살상 주변에는 보호수로 지정된 느티나무가 있다. 나누는 기쁨 동쪽에 자리한 느티나무와 | |

|

| |

|

길상사 좌측 높은 곳에는 서쪽을 바라보고 선 설법전이 자리해 있다. 설법전은 일종의 강당(講 | |

|

| |

|

설법전 남쪽에 자리한 바람속 향기 쉼터는 이름 그대로 바람에 번뇌를 흩날리며 일다경(一茶頃) | |

|

♠ 길상사 극락전(極樂殿) 주변 | |

|

길상사의 법당인 극락전은 옛 대원각의 중심 건물로 'ㄷ'자 모양을 이루고 있다. 건물 내부에는 | |

|

| |

|

극락전 중앙 불단에 봉안된 아미타3존불은 길상사에서 그나마 가장 오래된 불상으로 1997년 11 | |

|

| |

|

나누는 기쁨 동쪽에는 길상사에서 가장 오래된 존재인 느티나무가 둥지를 틀었다. 이 나무는 나 | |

|

| |

|

경내 서쪽에는 '나누는 기쁨'이란 찻집과 지장전이 자리해 있다. 설법전과 극락전 등이 기존 요 | |

|

| |

|

지장전 불단에는 선운사(禪雲寺) 도솔암의 지장보살상을 모델로 삼아 만든 지장보살이 밝은 미 | |

|

◀ 아미타불 염불이 하루 종일 잔잔히 울리는 | |

|

| |

|

♠ 길상사 마무리 | |

|

| |

|

| |

|

길상화 공덕비는 창건주 길상화를 기리고자 그의 2주기인 2001년에 세운 것이다. 비석을 칭하고 | |

|

◀ 길상사 경내를 가로지르는 계곡 이 계곡은 정릉 뒷산에서 발원하여 성북천으로 | |

|

| |

|

경내 서쪽에는 자연의 내음이 진하게 풍기는 산책로가 그림처럼 펼쳐져 번뇌의 염통을 잠시나마 | |

|

| |

|

경내 가장 서쪽에 자리한 진영각은 법정의 진영을 봉안한 건물로 그의 손때가 묻힌 저서와 유품 | |

|

| |

|

침묵의집은 중생들이 자유롭게 참선/명상을 하며 쉬어가는 열린 공간이다. 오전 10시부터 17시 | |

|

◀ 침묵의집에 걸린 불화 |

|

| |

|

길상사 관람을 마무리하고 지장전 옆에 자리한 '나누는 기쁨' 찻집(길상사 찻집)에서 기분 좋게 | |

|

| |

|

속세로 나오니 어느덧 모락모락 저녁밥이 그리운 시간이다. 그래서 성북동 맛집에서 먹을 수 있 | |

* 까페(동호회)에 올린 글은 공개일 기준으로 1주까지만 수정,보완 등의 업데이트가 이루어

집니다. <단 블로그와 원본은 1달까지임>

* 본글의 내용과 사진을 퍼갈 때는 반드시 그 출처와 원작자 모두를 표시해주세요.

* 글씨 크기는 까페와 블로그는 10~12pt, 원본은 12pt입니다.(12pt기준으로 작성됨)

* 오타나 잘못된 내용이 있으면 즉시 댓글이나 쪽지 등으로 알려주시기 바랍니다.

* 외부링크 문제로 사진이 안뜨는 경우가 종종 있습니다.

* 모니터 크기와 컴퓨터 사양에 따라 글이 조금 이상하게 나올 수 있습니다.

* 공개일 - 2013년 4월 3일부터

* 글을 보셨다면 그냥 가지들 마시고 바로 밑에 있는 사각 박스 안에 담긴 손가락 모양의

View on을 꾹꾹 눌러주시면 감사하겠습니다. 댓글도 환영합니다. ![]()

![]()

▼▼ 손가락 안에 있는 view on 숫자를 꼭 눌러주세요 ▼▼

★☆ 손가락 안에 있는 view on 숫자좀 꼭 눌러주세요 ☆★

Copyright (C) 2013 Pak Yung(박융), All rights reserved

※ 아래는 최근에 본인 다음 블로그에 올린 글과 사진입니다.

(글 제목을 클릭하시면 해당글로 바로 이어집니다)

'서울권 사진,답사기 > 성북동' 카테고리의 다른 글

| 늦가을도 걸음을 멈춘 아름다운 박물관, 성북동 간송미술관 (0) | 2013.10.25 |

|---|---|

| 길상사 진영각 (0) | 2013.07.06 |

| 늦가을이 아름다운 서울 도심 속의 전원 마을 ~ 성북동 나들이 (0) | 2012.10.26 |

| 서울 도심의 허파이자 신선한 명소 ~ 북악산 북악하늘길(김신조루트) (0) | 2012.09.10 |

| 5월에 꼭 가봐야되는 우리나라 박물관의 성지 ~ 성북동 간송미술관 (0) | 2012.05.19 |

늦가을이 아름다운 서울 도심 속의 전원 마을 ~ 성북동 나들이

' 서울 도심 속의 전원 마을 ~ 성북동(城北洞) 나들이 '

▲ 최순우 옛집

|

싱그러운 5월을 맞이하여 후배 여인네와 나의 시내 단골 답사지인 성북동(城北洞)을 찾았다. |

|

♠ 양잠(養蠶)의 번성을 기원하던 조선시대 제단의 흔적 |

|

성북초등학교 3거리 동쪽 모퉁이에 조선시대 주요 제단이었던 선잠단이 있다. 지금은 잔디로 뒤 |

|

|

|

간송미술관과 가까워 그곳을 찾을 때마다 후식으로 꼭 둘러보는 선잠단터. 역사의 뒤안길로 초 |

|

|

|

간송미술관에서 심우장으로 가는 길목에 '성북동집'이란 조그만 식당이 있다. 마치 시골이나 시 |

* 까페(동호회)에 올린 글은 공개일 기준으로 1주까지만 수정,보완 등의 업데이트가 이루어

집니다. <단 블로그와 원본은 1달까지임>

* 본글의 내용과 사진을 퍼갈 때는 반드시 그 출처와 원작자 모두를 표시해주세요.

* 글씨 크기는 까페와 블로그는 10~12pt, 원본은 12pt입니다.(12pt기준으로 작성됨)

* 오타나 잘못된 내용이 있으면 즉시 댓글이나 쪽지 등으로 알려주시기 바랍니다.

* 외부링크 문제로 사진이 안뜨는 경우가 종종 있습니다.

* 모니터 크기와 컴퓨터 사양에 따라 글이 조금 이상하게 나올 수 있습니다.

* 공개일 - 2012년 10월 19일부터

* 글을 보셨다면 그냥 가지들 마시고 바로 밑에 있는 네모 박스 안에 View on을 흔쾌히

눌러주시거나 댓글 하나씩 달아주시면 대단히 감사하겠습니다. ![]()

![]()

※ 아래는 최근에 본인 다음 블로그에 올린 글과 사진입니다.

(글 제목을 클릭하시면 해당글로 바로 이어집니다)

'서울권 사진,답사기 > 성북동' 카테고리의 다른 글

| 길상사 진영각 (0) | 2013.07.06 |

|---|---|

| 법정스님과 길상화의 고운 넋이 깃들여진 도심 속의 포근한 산사 ~ 성북동 길상사 (0) | 2013.04.08 |

| 서울 도심의 허파이자 신선한 명소 ~ 북악산 북악하늘길(김신조루트) (0) | 2012.09.10 |

| 5월에 꼭 가봐야되는 우리나라 박물관의 성지 ~ 성북동 간송미술관 (0) | 2012.05.19 |

| 서울 도심 속의 전원마을 ~ 성북동 나들이 (삼청각, 홍련사, 북악산) (0) | 2011.10.15 |

서울 도심의 허파이자 신선한 명소 ~ 북악산 북악하늘길(김신조루트)

' 서울 도심의 허파이자 신선한 명소,

북악산(北岳山) 북악하늘길(김신조루트) 산책 '

▲ 북악산 김신조루트 남마루에서 굽어본 서울시내

|

봄이 한참 익어가던 5월의 한복판에 일행들과 북악산을 찾았다. 4호선 한성대입구역(4호선)에 |

|

♠ 삼청각 주변 |

|

삼청터널은 성북동 서쪽에서 도심인 삼청동을 이어주는 2차선 터널이다. 보통 성북동을 드라이 |

|

|

|

성북동의 가장 서쪽 구석이자 삼청터널 북쪽에는 으리으리한 한옥으로 치장된 삼청각이 자리해 |

|

|

|

홍련사와 삼청터널 사이에 난 산길을 오르면 북악산 전면개방 기념 조림(造林)을 기념하는 커다 |

|

|

|

♠ 삼삼한 숲에 묻힌 북악산 김신조투르 둘러보기 (2) | |

|

솔바람교에서 600m 정도 가파른 길을 오르면 남마루라 불리는 조망대가 나온다. 김신조루트에서 | |

|

| |

|

남마루에서 360m 오르면 길 왼쪽으로 큼직한 바위가 나그네의 걸음을 멈추게 한다. 도심을 바라 | |

|

북악산에 귀족들의 기와집과 별장, 바위글씨들 | |

|

| |

|

바위 표면에는 당시 인간들이 낸 상처들이 진하게 서려있다. 피부도 괜찮고 그저 조용히 지내던 | |

|

| |

|

같은 민족이지만 나라와 이념이 다른 두 존재들이 서로를 죽이고자 총알을 사정없이 갈기던 그 | |

|

| |

|

♠ 삼삼한 숲에 묻힌 북악산 김신조투르 둘러보기 (3) |

|

호경암을 지나 230m 가면 하늘전망대라 불리는 조망대가 나온다. 그동안에 나온 '~~마루' 보다 |

|

|

|

북한산의 남쪽 봉우리인 형제봉이 넌지시 우리를 굽어본다. 북악하늘길과 북한산은 산줄기가 서 |

|

|

|

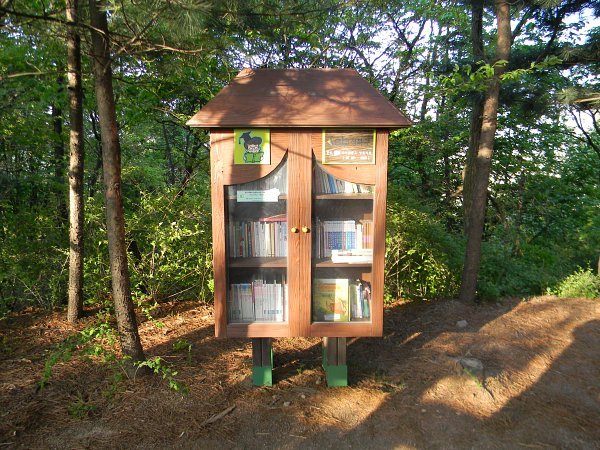

하늘전망대에서 북쪽으로 110m 가면 북까페라 불리는 공간이 나온다. 이곳은 소나무가 우거져있 |

|

|

|

북까페에서 1분 정도 가면 하늘교란 콘크리트 다리가 나온다. 다리 밑에는 북악산길이 펼쳐져 |

|

|

|

|

* 까페(동호회)에 올린 글은 공개일 기준으로 1주까지만 수정,보완 등의 업데이트가 이루어

집니다. <단 블로그와 원본은 1달까지임>

* 본글의 내용과 사진을 퍼갈 때는 반드시 그 출처와 원작자 모두를 표시해주세요.

* 글씨 크기는 까페와 블로그는 10~12pt, 원본은 12pt입니다.(12pt기준으로 작성됨)

* 오타나 잘못된 내용이 있으면 즉시 댓글이나 쪽지 등으로 알려주시기 바랍니다.

* 외부링크 문제로 사진이 안뜨는 경우가 종종 있습니다.

* 모니터 크기와 컴퓨터 사양에 따라 글이 조금 이상하게 나올 수 있습니다.

* 공개일 - 2012년 9월 5일부터

* 글을 보셨다면 매정히 가지들 마시구요. 댓글 하나씩 달아주시거나 밑에 있는 View on을

꼭 눌러주시면 대단히 감사하겠습니다. ![]()

![]()

Copyright (C) 2012 Pak Yung(박융), All rights reserved

※ 아래는 최근에 본인 다음 블로그에 올린 글과 사진입니다.

(글 제목을 클릭하시면 해당글로 바로 이어집니다)

'서울권 사진,답사기 > 성북동' 카테고리의 다른 글

| 법정스님과 길상화의 고운 넋이 깃들여진 도심 속의 포근한 산사 ~ 성북동 길상사 (0) | 2013.04.08 |

|---|---|

| 늦가을이 아름다운 서울 도심 속의 전원 마을 ~ 성북동 나들이 (0) | 2012.10.26 |

| 5월에 꼭 가봐야되는 우리나라 박물관의 성지 ~ 성북동 간송미술관 (0) | 2012.05.19 |

| 서울 도심 속의 전원마을 ~ 성북동 나들이 (삼청각, 홍련사, 북악산) (0) | 2011.10.15 |

| 성북동 길상사 2 (0) | 2011.07.17 |